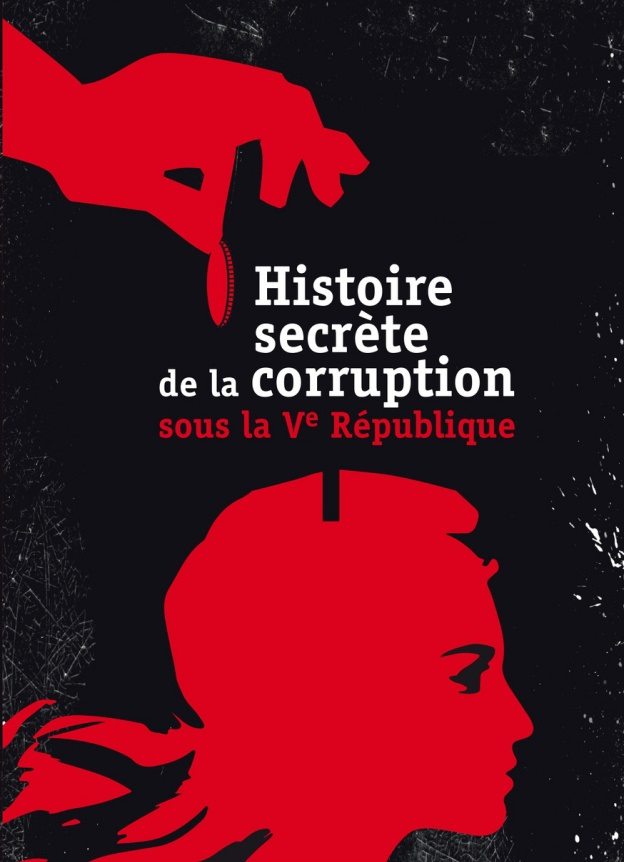

Les gaullistes font l’apprentissage de l’argent

C’est pour en finir avec le désordre que le général de Gaulle est rappelé au pouvoir en mai 1958. Son image de rigueur et d’intégrité apparaît comme une promesse de purification des moeurs politiques. Sa volonté de reprendre en main l’appareil d’État et de contrôler le système parlementaire semble augurer d’une politique d’éradication des pratiques corruptives.

Mais dans ses bagages, la famille gaulliste transporte des individus, des pratiques et des comportements mis en place à la Libération, lorsque le général de Gaulle a pour la première fois exercé le pouvoir et lorsqu’il a lancé en 1947 le Rassemblement du peuple français, un mouvement à sa mesure. C’est ainsi que les gaullistes, issus de la Résistance, ont commencé à se familiariser avec le monde de l’argent… et avec ses dérives.

Improvisation et mécénat

Tout se fait au début dans une certaine improvisation, car le général de Gaulle, ainsi que son entourage, n’a que mépris pour les choses d’argent. Mais il faut bien financer le journal Le Rassemblement, qui tire à 1 million d’exemplaires, ainsi que les campagnes électorales pour les municipales de 1947 et surtout pour les législatives de 1951, qui ont coûté cher au mouvement.

Le comité financier du RPF, créé en septembre 1951 sous la présidence de l’industriel Henri Hildebrand,

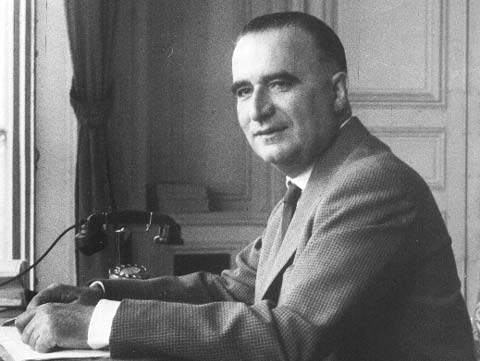

administrateur des peintures Valentine, devient un rouage essentiel du parti, où siègent le secrétaire général Louis Terrenoire, les présidents des deux groupes parlementaires, le chef du cabinet particulier du général, Claude Guy, ainsi que Georges Pompidou.

Il semble que ce dernier ait la haute main sur le comité, dont le secrétaire est son ami René Fillon, qui le fera d’ailleurs entrer en 1954 à la banque Rothschild. Enfin, on peut signaler que le général lui-même participe à la réunion mensuelle du comité le 15 mai 1952, preuve qu’il accorde une certaine attention à « l’intendance ».

Si l’on se réfère à l’article 9 des statuts du RPF, son financement serait « assuré par les cotisations et les souscriptions de ses membres ». Ce serait le seul véritable parti de masse financé par les militants, comme un symbole d’une nouvelle façon de faire de la politique.

En attestent les différentes campagnes de collecte d’argent auxquelles le RPF est obligé de recourir : « la campagne du timbre » de juillet à octobre 1948, qui aurait rapporté un résultat net de 98 millions (avec 572 298 lettres de sympathisants au général de Gaulle) ; « la campagne de la Carte », d’avril 1951 à février 1952, sous le patronage d’André Malraux, soit un peu plus de 34 millions de francs ; « les bons de sympathie » de

mars à juin 1952, sous l’égide de Georges Pompidou, soit 25,5 millions de francs.

Georges Pompidou (1911-1974)

Cela dit, un certain nombre de donateurs fortunés effectuent des versements réguliers ou exceptionnels au RPF, soit au mouvement en tant que tel, soit sur l’un des comptes « particuliers » du général de Gaulle, qui s’en sert ensuite pour participer au cofinancement de l’organisation.

L’un des plus gros contributeurs, Marcel Dassault, verse 100 000 francs par mois. Alain Griotteray, propriétaire des aspirateurs Tornado, donne lui aussi de fortes subventions. Certains membres du conseil national du RPF sont eux-mêmes de gros donateurs, tel René Lucien, président de Messier, une firme de matériel aéronautique.

Certains hommes d’affaires apportent leur contribution lorsqu’un trou de trésorerie doit être comblé en urgence, tel Émilien Amaury, le patron du groupe du Parisien libéré, qui achète pour 1 million de francs lors de la campagne du timbre, et qui verse 500 000 francs en mai 1954 « à titre de provision pour nos frais ». D’autres se contentent de prêter de l’argent, tel le banquier Pierre Louis-Dreyfus en 1951.

Fausses factures et anonymat

De véritables « campagnes » de démarchage sont organisées en direction des petites et moyennes ou telle ville. L’astuce du RPF est d’avoir créé des filiales, telles « la Recherche documentaire et économique » ou « l’Association pour le développement des études et techniques sociales », qui sont censées effectuer des études qu’elles facturent ensuite aux sociétés ainsi clientes, l’argent servant en fait à alimenter la maison mère RPF.

Ce système des fausses factures, « inventé » par les gaullistes, sera appelé à une longue postérité. À l’échelle nationale, le lien avec les milieux économiques est assuré par le premier trésorier général du mouvement, Jean Richemond, dit Alain Bozel, président de la société Bozel-Maletra, et qui n’est autre que le fils du vice-président de la Confédération générale de la production française.

Il est très proche d’André Diethelm, président du groupe parlementaire RPF, qui fait le lien avec les milieux économiques en Indochine, où il a été haut fonctionnaire dans les années 1930. Diethelm sera d’ailleurs impliqué en 1954 dans le scandale des piastres.

Par ailleurs, des grands patrons comme Pierre Lebon de l’Union des banques (on l’a vu plus haut), Henry Bizot, du Comptoir national d’escompte de Paris, Léon Noël de Rhône-Poulenc, ou Henri Pigozzi, directeur de

Simca, activent leurs réseaux pour financer le mouvement.

Il semble que Paul Jonas, Compagnon de la Libération et vice-président du Crédit lyonnais, soit la plaque tournante de cette collecte discrète dans les milieux d’affaires. Une note de 1950, retrouvée dans les archives financières du RPF, mentionne l’existence d’un « comité des quatre », composé de Bozel, de Jonas, de Hildebrand, chargé de prospecter la banlieue parisienne, et d’Eugène Motte, grand patron du textile de Roubaix, et qui s’occupe des industriels du Nord.

Ce comité occulte semble être une sorte de commando chargé de trouver des financements d’urgence.

Les flux plus réguliers sont assurés par une association officielle créée le 29 novembre 1949, l’Union privée pour l’aide à l’action nationale du général de Gaulle (Upang).

Son secrétaire général est Claude Guy, remplacé par Roger Frey en 1951 puis par Jacques Foccart en 1954. Le trésorier en est René Fillon, déjà cité plus haut, sous la présidence de Mme Félix-Éboué. On y trouve des élus gaullistes, des personnalités du monde des lettres, tel Paul Claudel, ou du spectacle, telle Joséphine

Baker, et plusieurs dizaines de représentants du monde économique, hommes d’affaires et industriels.

La majorité souscrit officiellement, mais d’autres effectuent des versements dans l’anonymat, tel celui d’un million de francs réalisé par Henri Pagesy, directeur général de Penarroya, firme dépendant du groupe Rothschild.

L’Upang est la première source de financement du mouvement gaulliste, devant le « comité des quatre », les bureaux d’études fictifs et les groupements patronaux. En ce qui concerne le Conseil national du patronat français, le CNPF, on sait que la méfiance est de mise car le général de Gaulle n’a pas beaucoup apprécié le comportement des patrons français sous l’Occupation.

Certains élus gaullistes bénéficient néanmoins des fonds patronaux distribués lors des élections de 1946 et 1951 par André Boutemy, un proche de Georges Villiers, président du CNPF.

La révélation par les communistes d’une lettre adressée à l’adjoint de ce dernier par Clovis Macoin, élu député gaulliste des Deux-Sèvres en 1946, et réclamant « une somme de deux cents billets » met une fin prématurée à sa carrière politique.

Aux franges du gangstérisme

Trois ans plus tard, un autre député gaulliste est au coeur d’un scandale, qui met au jour d’autres canaux de financement occulte du RPF : il s’agit d’Antoine de Récy, impliqué dans l’affaire dite des « bons d’Arras ».

Héros de la Résistance, secrétaire du groupe parlementaire de l’Union démocratique des indépendants, le député d’Arras Antoine Bauny Chalvet de Récy voit son immunité parlementaire levée par la quasi-totalité de ses collègues, lors de la séance du 4 novembre 1949.

Il est accusé d’avoir commandité un cambriolage, effectué par Eugène Dupuis, employé à la trésorerie générale d’Arras, où ce dernier a dérobé le 26 février 1949 trois cents bons du Trésor de 100 000 francs. L’autre commanditaire est Jean Dordain, directeur du grand magasin d’Arras « Paris-Vêtements », lui aussi un

ancien résistant, ce qui lui a valu de siéger à l’Assemblée consultative d’Alger avant d’adhérer au RPF

du général de Gaulle.

Lors du procès organisé en mai 1952 devant la cour d’assises de Versailles, sont mis en lumière les liens étroits unissant Jean Dordain et la bande du caïd marseillais d’origine corse Jo Renucci, lui-même adhérent du RPF depuis 1947, et proche du député gaulliste de la Seine Étienne de Raulin-Laboureur.

Son frère Dominique Renucci a servi de chauffeur au général de Gaulle pour la campagne du RPF dans le Midi, et son autre frère Noël est le secrétaire particulier de Gaston Palewski, un proche du général. Si l’on en croit Dordain, Renucci était à la recherche de fonds pour « un parti politique », que chacun reconnaît comme le RPF.

On sait aussi que de Récy a présenté le caissier Dupuis à Jacques Soustelle, secrétaire général du RPF, et que ce dernier en a fait le secrétaire départemental du mouvement. D’autre part, la Justice a saisi chez Dordain un cahier intitulé « Souscriptions perçues depuis la naissance du RPF », qui en dit long sur les sources de revenu du mouvement gaulliste.

Lui et de Récy se sont livrés au racket des individus suspects de collaboration, leur suggérant de verser une « souscription pour le parti » en échange de lettres de recommandation.

De Récy affirme que tout l’argent a été versé dans la caisse de l’Union gaulliste, ce que conteste par

voie de presse la section du RPF d’Arras.

Reconnus coupables, Dordain et de Récy écopent tous les deux de dix ans de travaux forcés, 50 000 francs d’amende et dix ans d’interdiction de séjour. Mais il reste de nombreuses zones d’ombre dans cette affaire des bons d’Arras, à commencer par celle qui entoure les circuits occultes du gaullisme et le rôle de la pègre dans ces circuits.

Le système gaulliste

En dépit des différents canaux de financement, plus ou moins licites, utilisés par les gaullistes, que ce soit les dons des riches contributeurs, l’argent des patrons ou des collaborateurs plus ou moins rackettés au lendemain de la Libération, il semble que les finances du mouvement soient dans un état catastrophique lorsque Jacques Foccart prend la succession de Louis Terrenoire au secrétariat général du RPF, en novembre 1953.

Les huissiers se succèdent au siège du mouvement, rue de Solferino, comme chez le général lui-même, à Colombey. Foccart doit renégocier avec les créanciers, avaliser des traites sous sa propre signature et obtenir des remises de dettes.

Dans les années qui suivent, la « traversée du désert » n’arrange pas les choses, mais les besoins restent limités. En revanche, lorsque les gaullistes reviennent au pouvoir en 1958, les difficultés rencontrées sous la IVe République s’estompent car ils peuvent désormais s’appuyer sur l’appareil d’État.

Outre l’augmentation des donations patronales, qui représentent autour de 400 000 francs (500 000 euros) par an à cette époque, émanant essentiellement de Marcel Dassault, de l’Union des industries métallurgiques et minières et des sociétés pétrolières, les gaullistes bénéficient des « fonds spéciaux » alloués au Premier ministre pour des opérations en principe menées par les services du contre-espionnage (Sdece), mais qui en réalité sont en grande partie drainés vers l’UDR (Union des démocrates pour la Ve République).

Aux dires des spécialistes, cela représente environ 2,4 millions par an (3,5 millions d’euros) vers 1960, chaque candidat gaulliste recevant 10 000 francs (15 000 euros) au premier tour des élections de 1962 et la même somme au second tour pour ceux qui y parviennent.

Pour l’élection présidentielle de 1965, 14 millions de francs (17 millions d’euros) de « fonds spéciaux » seront ainsi utilisés pour la campagne du général de Gaulle.

Charles de Gaulle fut réélu en décembre 1965 pour un nouveau septennat au poste de président de la République française, avec 55,20 % des voix au second tour contre 44,80 % des voix pour François Mitterrand

Par ailleurs, le système de financement du parti s’organise sous la tutelle d’Albin Chalandon, premier trésorier de l’Union pour la nouvelle République (UNR), et qui a ses entrées dans le monde des affaires. Il crée notamment la Sedino, Société d’éditions et de diffusion nouvelles, chargée officiellement d’éditer le journal du parti, Le Courrier de la République, ainsi que la plupart des imprimés gaullistes.

Mais officieusement, Pierre Figeac, le trésorier adjoint de l’UNR, prospecte les annonceurs afin, dit un document promotionnel de la Sedino, d’assurer à leurs dossiers « un circuit rapide et favorable dans les administrations ».

Il se confie au journaliste Philippe Madelin : « Au début, un certain nombre de responsables avaient accepté de nous aider parce qu’ils partageaient les idées gaullistes. Je ne suis pas sûr que ce fût le cas ensuite.

Certains ont peut-être voulu transformer ce geste généreux en opération donnant-donnant […] Je ne parle pas de médailles ou autre chose de ce genre, non, ils voulaient autre chose. » En somme, il s’agit de drainer l’argent des entreprises vers les caisses du parti, en échange des faveurs que les cadres du gaullisme, désormais implantés dans les postes de décision publics, sont en mesure de leur octroyer.

Ce système de trafic d’influence, d’abus de biens sociaux et de corruption, qui existait auparavant à l’échelon local, devient un système national, indissociable de l’État gaulliste.

Après la Sedino, et sur le même modèle, seront créés le Cneres (Centre national d’études et de recherches économiques et sociales) sous la houlette de Jacques Foccart, puis l’Adès (Association d’études économiques et sociales), dirigée par André Roulland, futur responsable du Patrimoine foncier, puis l’ARIES (Association pour la recherche industrielle, économique et sociale), gérée par le docteur Fric ou encore le CRIES (Centre régional d’informations économiques et sociales), lancé à Toulouse en 1965 par Alexandre Sanguinetti, et qui sera le bénéficiaire des 3,5 millions de francs (équivalent en euros d’aujourd’hui) versés par l’entreprise

Pascal pour obtenir le marché de Chanteloup-les-Vignes.

« Les politiques se sont mis à racketter les patrons », confie le publiciste Michel Bongrand à Philippe Madelin. Pour quel usage ? Une partie de l’argent récolté va dans les caisses de l’UDR. Mais pour le reste, une question lui est souvent posée : « Savez-vous comment on ouvre un compte en Suisse ? » Cette pratique est appelée à une longévité exceptionnelle.

L’inflation budgétaire des campagnes électorales

« Avant 58, une campagne électorale était peu coûteuse, parce que ce n’était pas la mode de mettre beaucoup d’argent », témoigne Jacques Durand, militant gaulliste de la première heure et devenu trésorier adjoint du RPR en 1981.

Ce que confirme pour les années suivantes Jacques Godfrain, qui se souvient de sa première campagne en faveur de Léo Hamon, candidat en 1962 à Toulouse contre le centriste Pierre Baudis. « Une campagne électorale à l’époque, ça ne coûtait pas cher : quelques affiches de mauvaise qualité, des photos en noir et blanc, les sandwichs de colleurs d’affiches à 5 heures du matin. »

Ces deux témoignages nous renvoient à l’époque glorieuse de la présidence gaullienne, pas très différente de ce qu’étaient les campagnes électorales sous la IIIe République. Elles restent profondément imprégnées par ces pratiques traditionnelles, associées au bénévolat militant, qu’il soit socialiste, communiste ou gaulliste.

Le fonctionnement même de l’UNR, avec son budget qui ne dépasse pas 500 000 francs annuels (à peu près l’équivalent en euros) à la fin des années 1960 et sa vingtaine de permanents mal payés dans les locaux inconfortables de la rue de Lille, reflète cet artisanat politique, contrastant avec l’implantation gaulliste dans tous les rouages de l’appareil d’État.

Des études plus fines sur le financement du RPF de 1947 à 1955 nous permettent néanmoins de

nuancer ce tableau un peu trop misérabiliste.

On y apprend par exemple que les assises de Lille du RPF, en février 1949, ont coûté 3,1 millions de francs (soit 60 000 euros), le grand meeting gaulliste du Vélodrome d’Hiver de Paris, le 23 février 1952, 3,3 millions de francs (65 000 euros) ; que le manifeste Pourquoi de Gaulle ?, tiré à 2 millions d’exemplaires pour la campagne électorale de 1951, est revenu à 13,9 millions de francs (278 000 euros) et les affiches pour la même campagne à 50 millions de francs (1 million d’euros).

La vie politique avait déjà un coût dans les années 1950, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le RPF gaulliste vivait en permanence à crédit, grâce au bénévolat et aux subventions de généreux donateurs.

Le tournant de 1965

Le véritable tournant du financement électoral sous la Ve République a lieu avec la campagne à l’américaine menée en 1965 par Jean Lecanuet, candidat du centre, et orchestrée par le génial publicitaire Michel Bongrand. Ancien de la France libre, un des fondateurs du RPF en 1947, il a d’abord contacté Jacques Foccart pour aider le général de Gaulle, mais ce dernier lui a fait répondre qu’il n’avait pas besoin de faire campagne.

Il s’est alors tourné vers les démocrates-chrétiens du MRP, et notamment vers Robert Meunier du Houssoy, président du groupe Hachette, et principal financier de la campagne Lecanuet. Bongrand, qui avait réalisé deux ans plus tôt la campagne très remarquée de promotion du premier film de James Bond, décide donc de lancer le « produit » Lecanuet selon les méthodes du marketing moderne, avec porte-clés à l’effigie du candidat, affichage du « Kennedy français » sur tous les murs de France et tour de France à l’américaine.

Pour la première fois, la logistique n’est plus assurée par les seuls militants mais par des « mercenaires », à l’image de Bongrand lui-même, qui estime ses honoraires à 10 000 francs (12 000 euros) par jour. Au total, la campagne Lecanuet aurait coûté de 3 à 5 millions de francs (6 millions d’euros).

Les gaullistes ont un peu de mal à s’adapter à ces nouvelles méthodes électorales, mais le général de Gaulle lui-même donne l’exemple entre les deux tours de l’élection de 1965 en acceptant d’être interviewé par le journaliste Michel Droit, ce qu’il avait refusé jusqu’alors.

Les élections législatives de juin 1968 restent peu coûteuses, car le climat de peur sociale qui suit la grande révolte du mois de mai dispense les gaullistes de faire campagne, la seule référence au général suffisant à dissuader les électeurs de voter pour les rouges.

On reste encore dans l’artisanat militant, par exemple lorsque Jacques Chirac, jeune loup gaulliste, est parachuté en Corrèze pour les élections législatives de 1967.

Il doit se débrouiller quasiment seul, avec l’aide des militants locaux et une maigre contribution de 10

000 francs de l’UNR au premier tour, et de 20 000 francs pour le second tour, ce qui est le tarif pour

tous les candidats gaullistes.

Encore faut-il préciser que protégé de Georges Pompidou bénéficie du soutien de Marcel Dassault, qui est un ami de son père et qui finance pour lui un hebdomadaire ayant son siège à Limoges, L’Essor du Limousin.

Candidat en 1970 dans le 12e arrondissement de Paris, Pierre Guilain de Bénouville, bras droit et patron de l’hebdomadaire Jours de France, peut quant à lui se payer le luxe de distribuer à chaque électeur un « colis de Noël » d’une valeur de 100 francs. Mais c’est un cas très particulier, la règle commune restant l’austérité jusqu’aux élections législatives de 1973.

En revanche, on constate que les budgets grimpent en flèche pour l’élection présidentielle de 1969. Pour la campagne de Georges Pompidou, entre 7 et 15 millions de francs auraient été dépensés, soit trois fois plus qu’en 1965. Les élections législatives de 1973, d’autant plus coûteuses que leur résultat est serré, reviennent beaucoup plus cher que celles de 1968.

Quant à l’élection présidentielle de 1974, marquée par une nouvelle campagne à l’américaine, celle de Valéry Giscard d’Estaing, elle signe définitivement l’entrée de la politique française dans une nouvelle ère, celle de la communication, des meetings monstres, des affichages massifs et des plans médias. On entre dans la politique de l’argent-roi.

Avocats et trafics d’influence

À l’automne 1972, les dossiers remis à la disposition de la Justice par Gabriel Aranda jettent une lumière crue sur les pratiques de sollicitations et de faveurs qui semblent monnaie courante auprès du ministère de l’Équipement.

Mais il y a dans cette période bien d’autres affaires qui révèlent l’ampleur du phénomène. Est mis au jour un système de favoritisme et de corruption généralisée lié à la toute-puissance de l’État gaulliste dans lequel quelques ténors du barreau, plus ou moins impliqués dans l’action politique, se taillent une bonne part du gâteau.

Michard-Pélissier, l’avocat des promoteurs

L’un des personnages-clés de cette nébuleuse clientéliste qui gravite autour du parti gaulliste est sans conteste l’avocat d’affaires Jean Michard-Pélissier, qui fut député des Hautes-Alpes de 1936 à 1940, puis conseiller de différents ministères sous la IVe République, avant d’être nommé en 1959 au Conseil constitutionnel par son ami Jacques Chaban-Delmas, alors président de l’Assemblée nationale.

La presse braque ses projecteurs sur lui en septembre 1972 à la faveur de l’une des innombrables affaires qui met en lumière sa capacité d’expert en influence.

Conseiller municipal d’Antibes, où il possède la superbe bastide de la Marjolaine, il est intervenu en juin 1970 auprès du ministère de l’Équipement afin d’obtenir l’autorisation pour un projet immobilier, la résidence « Le club du Tanit », qui avait pourtant été jugé nuisible à la qualité du site par le maire Pierre Delmas.

Ce dernier suspecte l’avocat de l’avoir trahi en offrant ses services, moyennant finances, au promoteur du

projet Alexandre Attias. Michard-Pélissier aurait touché entre 500 000 et 2,5 millions de francs en petites coupures.

Mais le journal Minute qui porte ces accusations est condamné pour diffamation en décembre 1972. On ne prête qu’aux riches ! Si Michard-Pélissier est peut-être innocent dans l’affaire d’Antibes, il est certain que son entregent lui a permis d’amasser une fortune impressionnante.

Outre sa villa antiboise, il possède un hôtel particulier près de l’Étoile, une chasse en Sologne et un chalet en montagne, et partout des voitures, des toiles de maître et des meubles précieux. Son secret tient à son

extraordinaire carnet d’adresses, du ministre au gangster, et à sa capacité exceptionnelle à assumer sans vergogne les démarches les plus difficiles, voire les plus douteuses.

C’est pour cette raison qu’il est devenu le conseiller du grand promoteur Robert de Balkany (qui n’a qu’un lointain lien de parenté avec les époux Balkany des Hauts-de-Seine), le bâtisseur de Parly II et Grigny II, l’un des rois de l’époque. Si l’on en croit les journalistes, les interventions de Michard-Pélissier se comptent par

dizaines de milliers, ce qui explique son train de vie exceptionnel.

Edgar Faure, un homme d’influence

Edgar Faure, qui est son voisin avenue Foch, est lui aussi un as du barreau, des affaires et de la politique. Avocat parisien depuis 1929, procureur général adjoint lors du procès de Nuremberg, ce juriste hors pair, historien et auteur de romans policiers à ses heures, a d’abord fait carrière au Parti radical sous la IVe République, où il a exercé à plusieurs reprises des fonctions ministérielles et même dirigé le gouvernement en 1952 et en 1955-1956.

Puis il s’est rallié sagement au gaullisme, en vertu de sa formule fameuse : « Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent ! » À l’instar de Michard-Pélissier, son carnet d’adresses politiques lui a souvent permis de rendre des services grassement rétribués par ses riches clients.

Par exemple au groupe financier Walter, qui s’est implanté au Maroc après l’indépendance, en 1956, grâce à ses liens avec le roi Mohammed V. Ou lorsqu’il a obtenu en 1960 la naturalisation de l’éditeur d’origine italienne Cino del Duca, le roi de la presse du coeur, auquel on reprochait d’avoir collaboré avec les Allemands sous l’Occupation.

De mauvaises langues ont fait alors remarquer que le magnat de l’édition finançait par ailleurs La Nef, la revue de Lucie Faure, femme du grand avocat. D’autres se sont étonnés qu’en 1966, alors ministre de l’Agriculture, il ait fait octroyer le marché d’importation du vin tunisien à une société spécialisée dans le transport des céréales, la Société grainière de Paris, dont il était l’avocat-conseil.

D’autres encore mettent en lumière le soutien qu’il a accordé en tant que ministre de l’Éducation nationale (de juillet 1968 à juin 1969) à la société Geep Industries, spécialisée dans l’emploi d’aluminium dans la construction.

Cette entreprise, créée en 1959 par Paul Chaslin, ancien militant du RPF, s’est vu attribuer le marché de la

faculté de Vincennes, à la demande d’Edgar Faure, sans appel d’offres et pour un prix supérieur de 25 % à celui des concurrents.

Il semble par ailleurs que le ministre soit aussi intervenu personnellement auprès de la Banque de construction et des travaux publics afin qu’une avance de près de 10 millions de francs soit consentie à Geep Industries.

La société ayant néanmoins fait faillite en 1971, Chaslin est inculpé d’abus de biens sociaux et de banqueroute frauduleuse. Interrogé sur son salaire mirifique, il déclare qu’une bonne partie était distribuée « pour récompenser de petits services ». On pense immédiatement à son protecteur Edgar Faure.

Henri Modiano, la brebis galeuse

En tant que ministre de l’Agriculture, Edgar Faure a par ailleurs vivement encouragé la création de la société France Élevage, spécialisée dans la déshydratation du fourrage, une affaire dont la mise en liquidation en 1970 a révélé les manoeuvres douteuses de son directeur commercial Henri Modiano.

Ce dernier, député UDR du 13e arrondissement et ancien de la Régie Renault, a reçu en février 1966 une

juteuse subvention de 14 millions de francs afin de construire une usine à Hennebont, dans le Morbihan.

La société fait faillite et des enquêtes sont menées sur sa gestion. Elles révèlent qu’il se serait livré à des opérations spéculatives sur la vente des terrains de la société. Poussé à démissionner de l’UDR en octobre 1972, Modiano clame haut et fort son innocence, s’estimant victime d’une machination politique.

Mais en février 1973 le tribunal de commerce de Paris lui fait interdiction de gérer ou d’administrer une entreprise commerciale, et il s’exile en Israël en juin 1973. Edgar Faure, quant à lui, continuera tranquillement une brillante carrière politique, couronnée par la présidence del’Assemblée nationale de 1973 à 1978.

On méditera une autre de ses formules : « Pour qui sait prendre la vie du bon côté, il n’y a pas de vrai problème de financement, il n’y a que des problèmes de trésorerie. »

L’argent du patronat

De tout temps, les grands patrons de l’industrie et de la finance ont participé au financement de la vie politique, depuis le banquier Jacques Laffitte, l’un des instigateurs de l’accession au trône de Louis-Philippe en 1830, jusqu’à Ernest Mercier, magnat de l’électricité française, qui a largement « investi » un siècle plus tard dans l’opposition au Front populaire.

À partir de 1946, le nouveau Conseil national du patronat français (CNPF) a choisi de centraliser le système en créant un centre d’études administratives et économiques, confié à l’ancien préfet du régime de Vichy André Boutemy, et chargé de distribuer l’argent des entreprises aux candidats de son choix.

On pense que le dit « Comité de Penthièvre » aurait distribué entre 5 et 6 milliards de francs. À l’issue des élections de 1951, on a fait circuler à l’Assemblée une liste de cent soixante députés, sans doute incomplète. « Il est exact que j’ai distribué beaucoup d’argent. Je ne me souviens plus de qui je le tenais, mais je sais fort bien à qui je l’ai donné », a déclaré Boutemy dans l’une de ses rares interviews.

Ce rôle-clé de distributeur de fonds patronaux lui a d’ailleurs permis de se faire une place importante dans les coulisses de la vie politique. N’était-ce pas une forme de corruption ?

En récompense de ses bons et loyaux services, il a été élu sénateur en 1952 et même nommé ministre de

la Santé et de la Population dans le gouvernement de René Mayer, en janvier 1953.

Mais cette nomination ayant provoqué un scandale, du fait de son passé vichyste, il a aussitôt abandonné son portefeuille ministériel ainsi que la direction du centre d’études administratives et économiques du

CNPF.

L’argent de la métallurgie face à l’Union de la gauche

L’argent occulte du patronat cesse-t-il pour autant d’irriguer les campagnes électorales sous la Ve République ? Bien sûr que non.

Les bureaux de la rue de Penthièvre ont été fermés, mais le centre d’études administratives et économiques est transféré place de la Madeleine, sous la direction de Henry Cado, ancien numéro deux de la police de Vichy, et qui travaillait rue de Penthièvre avec Boutemy.

Au milieu des années 1960, Cado laisse la place à Aimé Aubert, dit « le Pharaon » pour son goût du secret et son attitude hiérarchique. À la tête d’une petite équipe de huit personnes dont les bureaux jouxtent ceux du CNPF, au 29 bis avenue Pierre-I er-de-Serbie, il exerce jusqu’en 1978 une double activité de lobbyiste et de financier des partis politiques… surtout ceux de droite.

La mobilisation de l’argent patronal franchit d’ailleurs un nouveau seuil après la signature du Programme commun de la gauche, en juin 1972. Élu président du CNPF le 19 décembre, François Ceyrac donne une conférence de presse dans laquelle il prévient qu’« un étatisme généralisé entraînerait une crise grave ».

C’est pourquoi Aimé Aubert, à la tête de la direction générale des études législatives du CNPF, est chargé de distribuer la manne patronale aux candidats « antimarxistes » pour les élections de mars 1973.

Nombre d’entre eux repartent de son bureau avec quelques enveloppes gonflées pour leurs frais de campagne. Nicolas Brimo décrit en mai 1974 le fonctionnement de cette officine dans le journal socialiste L’Unité : « En mars 1973, tout candidat de la majorité qui passait dans son bureau repartait avec 300 000 anciens francs.

Les fonds que distribue Aimé Aubert proviennent du budget propre du CNPF. Par ailleurs, les très grosses fédérations, celles qui ont les plus importantes ressources (entre 5 et 7 millions de francs) financent par elles-mêmes. »

C’est le cas notamment de l’Union des industries métallurgiques et minières, plus ancienne, plus puissante et plus riche que le CNPF, et qui engage d’énormes moyens dans la campagne. Emmanuel Lepoyvre, grand patron de la sidérurgie lorraine, disposerait selon Nicolas Brimo d’un budget de 3 millions de francs pour financer les opérations électorales de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM).

On lui doit ainsi plusieurs films de propagande pour les centristes et les giscardiens, ainsi que des séminaires de formation pour les candidats de l’UDR gaulliste et pour les Républicains indépendants.

Une partie des fonds sont puisés dans une « caisse de secours mutuelle » baptisée Epim (Entraide professionnelle des industries de la métallurgie) créée par Émile Boursier, vice-président de l’UIMM, et qui est en fait une caisse noire à destination des partis et des syndicats. En 2007, cette cagnotte mystérieuse sera au coeur du « scandale » de l’UIMM.

Le Canard enchaîné révèle que Lepoyvre finance aussi la fabrication et la distribution de 8,8 millions d’exemplaires de journaux et revues divers, et ce dans cent quarante circonscriptions « sensibles » qui risquaient d’être conquises par les candidats d’Union de la gauche.

Parmi ces abondantes publications, on retiendra Révélations, un journal de 8 pages au format France-Soir, tiré à 3,5 millions d’exemplaires, Monsieur Dupont voit rouge, un roman-photo de 16 pages tiré à 4 millions

d’exemplaires, Lettre ouverte d’un cadre aux intellectuels de gauche, une brochure tirée à 600 000

exemplaires, ou encore Le cauchemar ou l’application du Programme commun comme si vous y étiez, une autre brochure cataclysmique tirée à 200 000 exemplaires.

L’UIMM fait par ailleurs imprimer 2 millions d’affiches, 2 millions de bandeaux, 3 millions de tracts, ainsi que plusieurs ouvrages, dont Le piège, publié par Olivier Stirn, Jean-Pierre Soisson et Bernard Stasi, aux éditions France-Empire, qui appartiennent à Yvon Chotard, l’un des dirigeants du CNPF. Cette mobilisation patronale n’aura pas été vaine car la droite l’emporte finalement en mars 1973.

La campagne présidentielle de 1974

Le financement patronal se poursuit de plus belle au moment de la campagne présidentielle de 1974. Si l’on en croit Yves Bertrand, l’ex-directeur central des Renseignements généraux, la caisse noire de l’IUMM débloque des fonds importants pour Ordre nouveau, l’organisation d’extrême droite qui assure la logistique et le service d’ordre de Valéry Giscard d’Estaing.

Sous l’impulsion, d’Emmanuel Lepoyvre, l’UIMM lance pendant la campagne le faux quotidien France-Matin, tiré à 8 millions d’exemplaires, dirigé par un ancien agent électoral des giscardiens, et qui décrit en termes

apocalyptiques les premiers mois d’une éventuelle présidence de Mitterrand.

Par ailleurs, l’argent des fédérations patronales se porte massivement sur la droite, puisque seules trois branches sur une soixantaine semblent avoir versé de l’argent au candidat de la gauche, pour un total dérisoire évalué à 370 000 francs.

S’y ajoutent néanmoins les dons individuels de patrons sympathisants, dont ceux qui ont signé une pétition en faveur de Mitterrand dans Le Point en juin 1974, comme Antoine Riboud, PDG de BSN, Jérôme Seydoux ou Gilbert Trigano.

S’y ajoutent aussi les « caisses noires » de certaines fédérations du CNPF : selon un rapport du président de la Fédération de la chaussure, 2 millions de francs auraient ainsi transité vers la campagne socialiste sous la responsabilité de José Bidegain, patron de gauche et délégué de cette fédération.

Cette manne est issue de la taxe d’apprentissage collectée par la fédération, conservée en trésorerie et placée en banque, ce qui est une pratique courante.

Mais si les organisations et les fédérations patronales ont choisi de financer les candidats hostiles à

la gauche, il semble qu’elles n’aient pas toutes misé sur le bon cheval.

Après son élection, Valéry Giscard d’Estaing attendra plus de six mois avant de recevoir à l’Élysée François Ceyrac, le patron des patrons, afin de lui signifier son mécontentement.

Prisonniers de leurs liens avec le système gaulliste, et méfiants envers le dirigisme de Giscard, les cadres du CNPF ont en effet privilégié le financement de la campagne de Jacques Chaban-Delmas au détriment du candidat du centre.

Recevant Ceyrac, le nouveau chef de l’État reproche au patronat d’avoir « une fois de plus fait preuve de son imbécillité politique » en soutenant le candidat gaulliste.

Son courroux est très exagéré car la plupart des grands patrons n’ont pas mis tous leurs oeufs dans le même panier. L’avionneur Marcel Dassault, lui-même, grand financier des campagnes gaullistes, révèle quelque temps plus tard au journaliste André Campana qu’il a « gavé » Giscard.

Mais il est vrai qu’un certain nombre de grands patrons sont restés jusqu’au bout fidèles à Chaban-Delmas, à l’instar d’Ambroise Roux, président de la Compagnie générale d’électricité et vice-président du CNPF.

Par la suite, les relations vont néanmoins s’améliorer entre Giscard et les organisations patronales, François Ceyrac jouant même les intermédiaires pour rapprocher le chef de l’État de son ancien Premier ministre Jacques Chirac, à l’approche des élections législatives de 1978.

La démocratie corrompue

Peut-on assimiler ces subsides électoraux du patronat français à de la corruption ? Il faut d’abord rappeler que jusqu’au début des années 1990 le financement privé des partis n’est soumis à aucune règle précise, ce qui laisse une marge de manoeuvre considérable.

Un éditorial paru en avril 1976 dans le journal professionnel Pétrole Information reconnaît que « les partis politiques sont pour la plupart portés à bout de bras par des industriels qui voient là un moyen de se prémunir contre les lendemains qui déchantent ».

Attribué à Jean Méo, fondateur d’Elf devenu PDG d’Havas, cet article révèle qu’à l’occasion de l’élection présidentielle de 1974 les dirigeants patronaux ont distribué « équitablement les enveloppes de la main droite et de la main gauche, comme ils le font à chaque élection ».

Cette prétendue équité redistributive enlèverait à ces financements occultes leur caractère antidémocratique.

Mais, on l’a vu plus haut, le partage des subsides patronaux a été loin d’être équitable sous la république gaullienne, et notamment lorsque la menace de l’Union de la gauche a fait sentir le vent du boulet au patronat français.

Il n’est pas exclu de penser que l’arrosage des partis au pouvoir a rapporté quelques bénéfices substantiels aux patrons et aux fédérations professionnelles qui s’y sont livrés.

On pourrait réserver le terme de « corrompu » à tel ou tel responsable politique ou administratif ayant monnayé une décision favorable à tel ou tel industriel.

Mais si l’on prend un peu de hauteur par rapport au système, on peut parfaitement considérer que c’est l’État gaulliste lui-même, ainsi que les partis de gouvernement comme, dans une moindre mesure, ceux de l’opposition qui se sont laissé corrompre dans les années 1960 et 1970 par ces canaux occultes du financement patronal.

Marcel Dassault, le grand financier de la classe politique française

« J’ai subventionné le RPR, c’est une de mes danseuses ! » confie avec malice Marcel Dassault à Philippe Bouvard (Paris Match, 15 février 1980). Vers la fin de sa vie, le vieil avionneur ne se cache plus d’être un des grands financeurs de la vie politique française…

Seule la société Elf, après le boom des prix du pétrole, l’égale en générosité. « Tonton Marcel » (comme le surnomme une BD de Régis Franc) subventionne presque toute la classe politique française, du PCF au

RPR, avec une prédilection pour son « chouchou », Jacques Chirac.

Marcel a financé la carrière politique naissante de Jacques Chirac en Corrèze, jusqu’à acquérir un journal local pour le soutenir. Cela ne l’empêche pas pour autant de soutenir d’autres « champions » de la droite.

Marcel Dassault (1892-1986), père de Serge Dassault

Selon le témoignage du général Pierre-Marie Gallois recueilli par Guy Vadepied et Pierre Péan, même le président Giscard bénéficie de ses largesses :

« L’entourage de Valéry Giscard d’Estaing faisait partie des fidèles habitués. Monsieur Poniatowski venait au rond-point des ChampsÉlysées.

On appelait Jeannine Grandin, la secrétaire particulière de Marcel Dassault : “Jeannine, apportez-moi le paquet n° 8”, lançait l’avionneur. » Et le général de commenter : « Il avait peur de Giscard d’Estaing. “Il est bien capable de couper les commandes”, me disait-il. »

Un « patron de gauche »

Plus paradoxal pour un grand patron élu de droite est le soutien de Marcel Dassault aux socialistes et aux communistes. Pour le comprendre, il faut revenir à ses débuts. Entrepreneur de génie, Marcel Bloch (son patronyme initial) saisit sa chance en 1916, au milieu de la Première Guerre mondiale. Il invente avec son associé Henri Potez, l’hélice Éclair.

Premier succès : Bloch et Potez créent la Société d’études aéronautiques qui met au point un avion de reconnaissance, le SE4. L’armée en commande 1 000… mais le premier sort de l’usine le 11 novembre 1918, jour de l’armistice !

Marcel doit se résoudre à abandonner l’aviation et entame une deuxième carrière dans la fabrique de meubles et dans l’immobilier : la dynastie Dassault a bien failli ne jamais voir le jour…

L’ingénieur revient à ses amours dix ans plus tard quand Poincaré crée un ministère de l’Air, lance une politique de prototypes et l’incite à concourir. Ce deuxième départ est le bon : les avions et les commandes de l’État se succèdent. Marcel Bloch devient une figure en vue de l’industrie française.

Dans les années 1930, il est aussi une cible de la presse d’extrême droite qui déchaîne sa haine des « Juifs profiteurs ». Mais l’État le soutient, et en particulier le jeune ministre radical-socialiste Pierre Cot. Marcel est alors un soutien du Front populaire, dont il partage certaines idées.

Il accueille sans broncher les nationalisations qui vont d’ailleurs contribuer à l’enrichir (c’est à cette époque que le banquier François Chirac, père de Jacques, devient son ami intime et gestionnaire de patrimoine). Il

devient un symbole pour la presse d’extrême droite.

À compter de cette période, la fortune de l’avionneur est étroitement liée au destin de la République. À l’approche de la Seconde Guerre mondiale, en 1938, Pierre Cot quitte le ministère de l’Air. L’Allemagne réarme à marche forcée tandis que les Français manquent de stratégie. La droite revenue au pouvoir lui cherche querelle.

Les commissions d’enquête se multiplient. Quelques ratages de vols d’essai alimentent le soupçon d’escroquerie. Marcel est poussé à la démission de sa société.

Commence la période noire de sa vie : 1940, la défaite française, le statut des Juifs. La famille s’installe en zone sud. L’industriel fait partie des boucs émissaires commodes pour le régime de Vichy, un symbole honni de la République corrompue.

Pendant l’Occupation, il subit des arrestations et des détentions à répétition, sous divers prétextes, jusqu’à sa déportation par la Gestapo à Buchenwald. D’une grande fragilité physique, il est protégé à l’intérieur du camp par un réseau communiste dirigé par Marcel Paul, et en sort miraculeusement vivant. Un élu de droite, financièrement « consensuel »

De retour, Marcel se remet immédiatement à sa planche à dessin. Il retrouve le reste de la famille,

dont son frère aîné Darius « Dassault » (pseudonyme de guerre), grand résistant proche de De Gaulle,

nommé gouverneur militaire de Paris à la Libération.

Darius sera ensuite chancelier de l’ordre de la Légion d’honneur, mais aussi patron du comité scientifique de la Défense nationale, qui fixe les grandes orientations de la recherche.

Grâce à lui, les Dassault vont reconstituer leur capital politique et relationnel. Marcel veut oublier les années noires, mais aussi ce nom de Bloch qui l’a désigné à la vindicte. Il obtient de s’appeler désormais Dassault.

Les amis communistes facilitent le contact avec le ministre de l’Air, le communiste Charles Tillon.

L’État reprend ses commandes à la nouvelle maison Dassault. En janvier 1946, de Gaulle est contraint

de quitter le pouvoir.

La IVe République, régime des partis et des combinaisons instables, verra Marcel entrer en politique pour mieux défendre lui-même ses intérêts, à l’instigation de plusieurs proches collaborateurs comme Pierre Guillain de Bénouville, un ancien royaliste devenu un fidèle gaulliste.

L’industriel entre en politique et se fait élire sous l’étiquette gaulliste RPF député des Alpes-Maritimes en 1951. En 1958, il s’implante durablement dans l’Oise dont il devient député. La raison de cette reconversion ?

Tout simplement « défendre son bifteck »… En captivité, Marcel a tiré les leçons de sa déchéance : s’il veut revenir sur le devant de la scène, il lui faut devenir indispensable aux politiques.

C’est ainsi que, plusieurs décennies durant, la maison Dassault sera un des premiers annonceurs publicitaires du journal L’Humanité !

La gauche non communiste profite également des largesses de Dassault, en particulier le dirigeant socialiste Guy Mollet, mais aussi François Mitterrand qui compte parmi ses plus vieux amis… Pierre Guillain de Bénouville, l’homme des « affaires spéciales » de Marcel.

À l’époque, les contributions aux partis et campagnes politiques ne sont pas interdites, mais constituent tout de même un abus de biens sociaux et du trafic d’influence. La maison Dassault tire une forte partie de ses revenus des commandes de l’État français et reverse de l’argent à tous les décideurs ou politiques susceptibles de peser un jour ou l’autre sur l’attitude de l’État vis-à-vis de l’avionneur. Les bénéficiaires de cette généreuse manne se comptent à tous les niveaux.

Le système perdure sans problème plusieurs décennies durant mais connaît quelques avanies dans les années 1970. C’est d’abord en 1974 le scandale du « marché du siècle » (une commande groupée par quatre États européens d’avions pour 18 milliards de francs) dans lequel on accuse le groupe d’avoir tenté de corrompre des hommes politiques néerlandais.

L’affaire n’est pas claire et on soupçonne les concurrents américains de manipulation. L’avionneur s’en tire avec le soutien du Premier ministre, un certain Jacques Chirac. C’est à la demande de ce dernier, qui développe à Matignon une relation idyllique avec l’Irak de Saddam Hussein, que Dassault va vendre des Mirage au régime baasiste, largement surfacturés.

En 1976, un scandale plus grave encore éclate : l’un des plus proches collaborateurs de Marcel, son chef comptable Hervé de Vathaire qui dispose de la signature, retire sur le compte personnel de Marcel la somme de 8 millions de francs en liquide et s’enfuit avec l’argent, persuadé qu’on le laissera tranquille car il connaît tous les rouages et irrégularités du système Dassault.

Vathaire est manipulé par un aventurier du nom de Jean Kay qui destine l’argent à des causes tiers-mondistes. Mais l’alerte est donnée à toutes les polices. Paniqué, de Vathaire rédige un mémo qui détaille les surfacturations, les refacturations intra-groupe, les commissions occultes qui sont le fonctionnement

quotidien du groupe.

Il en ressort que l’État français paie trop cher (sciemment ?) les avions Dassault pour permettre à ce dernier d’« arroser » les intermédiaires à l’exportation, mais aussi les partis politiques français et accessoirement grossir le patrimoine familial.

La presse publie ces affirmations et en recoupe certaines. Une commission d’enquête parlementaire est créée. Devant elle, Marcel assume crânement la plupart des faits, justifie le système comme inévitable… et on en reste là. L’État a trop besoin des avions Dassault, le groupe est intouchable.

Le complexe militaro-industriel, ou l’État gaulliste corrupteur

Le général de Gaulle a fixé le cap : le complexe militaro-industriel français doit tout produire, tout seul, afin d’assurer l’indépendance stratégique de la France. Pour diminuer les coûts de production, il n’y a qu’un mot d’ordre : exporter ou périr… afin que l’armée française puisse acheter ces armements à un prix supportable pour le budget de la Défense.

Sur le papier, cette nouvelle donne de la Ve République ne présente pas de problème majeur puisque nombre des grandes entreprises et arsenaux de l’industrie d’armement sont nationalisés (ils le seront tous en 1982). Mais les besoins de l’armée française seront toujours très inférieurs aux quantités

nécessaires à l’amortissement de matériels de plus en plus sophistiqués et chers.

Les ministres de la Défense et les industriels de l’armement vont ainsi imposer à l’armée française un équipement militaire utile à l’étranger, mais souvent surabondant et inutile dans l’Hexagone.

Pour vendre un matériel à l’export, il doit être d’abord mis en service auparavant en France. Un sésame pour mettre en confiance l’acheteur.

Pour des raisons historiques et politiques, l’État hébreu était sous la IVe République le principal (voire le seul) client des industries françaises d’armement dans les pays du Moyen-Orient. Paris lui a fourni tout l’armement nécessaire y compris la bombe atomique, le missile nucléaire Jéricho 1 et les 72 Mirage 3, grands vainqueurs de la guerre des Six-Jours.

Toutefois, le marché d’armement du monde arabe offre pour la France plus d’intérêt qu’Israël, qui n’a pas de pétrole… Dès la fin de la guerre d’Algérie, le général de Gaulle l’a parfaitement compris : il faut jeter des ponts avec le monde arabe, même si le pétrole ne fait pas bon ménage avec la démocratie, les droits de l’homme… et même si y règne une corruption endémique.

À la suite de la guerre des Six-Jours, de Gaulle décide, le 5 juin 1967, un embargo sur les armes au Moyen-Orient (puis sur les pièces de rechange un an et demi plus tard) qui concerne surtout Israël, la France fournissant très peu d’armement à ses voisins arabes.

La politique arabe de la France

Trois ans plus tard, la France (alors troisième exportateur d’armes dans le monde) vend pour la première fois des avions de guerre à un ennemi d’Israël, en l’occurrence 82 Mirage 5 à la Libye, pays qui n’est pas frappé par l’embargo français.

Kadhafi renvoie aussitôt l’ascenseur à Paris et signe un contrat avec la compagnie Elf, faisant ainsi de la France le quatrième importateur du pétrole libyen. « Même à gauche, il y a une sorte d’omerta. On vend des avions à Kadhafi », nous confia l’ancien conseiller de Jacques Chirac Jean-François Probst qui effectuait alors son service militaire comme chargé de presse à l’hôtel Matignon, « donc ça fait du travail et des rétrocommissions qui ne vont pas que dans les caisses de l’UNR-UDR ».

Jusqu’à la législation de janvier 1995 sur le financement de la vie politique, l’État ne verse pas un centime aux partis pour leurs campagnes, en dehors de l’impression des bulletins de vote et des affiches officielles.

Les industriels de l’armement sont les grands argentiers de la vie démocratique… Si Marcel Dassault est le plus éminent des financiers, il est donc loin d’être le seul !

En 1973, la guerre de Kippour provoque un embargo pétrolier de cinq mois de la part des États arabes du Golfe dirigé contre les pays qui soutiennent Israël, principalement donc les États-Unis.

Considéré comme un ami de la cause palestinienne, le gouvernement Messmer en profite pour briser le monopole américain d’un quart de siècle sur l’exploitation du pétrole saoudien. En échange, la France multiplie ses ventes d’armes à ce protectorat américain. Au fil des années, l’Irak, l’Arabie saoudite, les monarchies du Golfe et la Libye assurent ainsi de plus en plus la sécurité et la régularité des approvisionnements français en pétrole.

Mais cet échange pétrole-armes ne suffit pas à Saddam Hussein. Sur les conseils du patron du Sdece (les services secrets français), Alexandre de Marenches, et de son « ami personnel » le Premier ministre de l’époque, Jacques Chirac, le dictateur veut absolument se procurer en France des armes plus performantes que celles livrées par son principal fournisseur, l’URSS, pour surclasser ses deux proches ennemis, Israël et l’Iran.

Parfaitement renseigné, le dictateur sait que Paris ne peut rien lui refuser malgré ses crimes.

Le gouvernement français manque d’argent pour acheter son pétrole, l’armée pour financer ses programmes et les partis politiques pour payer les campagnes électorales.

Aussi lors de deux visites officielles, les présidents Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing l’accueillent à bras ouverts, à Paris, en juin 1972 et septembre 1975.

L’or noir irakien (11 % des réserves mondiales) a brouillé la vue des gouvernements Chaban-Delmas, Messmer et Chirac qui ne refuseront rien aux marchands de canons français.

La corruption, via la vente d’armes, n’est plus une dérive, mais un mode de fonctionnement très élaboré. En effet, jusqu’au changement de la loi française en 2000, la corruption de décideurs étrangers et français est

autorisée très officiellement par le ministère des Finances.

Le Président Valéry Giscard d'Estaing recevant à l'Elysée, le prince Fahed le 3 janvier 1977

Désignés sous le joli nom de FCE (« frais commerciaux extérieurs »), ces pots-de-vin, dessous-de-table et autres sources d’argent sale peuvent être intégrés dans les frais généraux de l’entreprise française corruptrice, si leurs montants ne dépassent pas environ 15 % du contrat.

Pour mieux contrôler la corruption dans le milieu de l’armement, le ministère place des inspecteurs des finances dans les quatre offices de commercialisation des armes françaises : l’Office français d’exportation de matériels aéronautiques (Ofema), la Société française de matériels d’armement (Sofma), la Société française d’exportation de systèmes avancés (Sofresa) et l’Office général de l’Air (OGA). (L’Ofema et la Sofma fusionneront en 1997 dans la Société française d’exportation de matériels aéronautiques ou Sofema ; la Sofresa sera rebaptisée Odas en 2008 et l’OGA deviendra Eurotradia International.)

Trésor de guerre

Ces offices militaires ont tous, aujourd’hui, changé de nom, car le terme « office » était trop lié au scandale des rétrocommissions. Créés dans les années 1970, ils ont comme actionnaires l’État et les sept grands groupes d’armement à capitaux publics français ou européens.

Ils recrutent toujours leur personnel de direction parmi d’anciens amiraux ou généraux qui ne peuvent s’opposer que très difficilement à des rétrocommissions.

En effet, ces ex-grands patrons de l’armée ont fréquenté le personnel politique, à son plus haut niveau, pendant une bonne partie de leur carrière. Incontournables à l’exportation pour les groupes d’armement français, ces offices transforment, pendant les années 1970, le Moyen-Orient en chasse gardée des marchands de canons de l’Hexagone.

L’arme secrète des offices : ils contrôlent tous les bakchichs et notamment les rétrocommissions. « Négociées dès la signature d’un contrat d’armement, ces rétrocommissions étaient et sont toujours payées par l’acheteur », nous explique Jean-Pierre Lenoir, ancien patron de la section trafic d’armes au Sdece, « cela n’a rien à voir avec la morale, mais sans elles, le gouvernement français refusait le plus souvent de donner son feu vert à une vente d’armes.

Comme on disait vulgairement, l’acheteur étranger devait rincer les politiques dans l’Hexagone à raison de deux tiers pour les partis au pouvoir (l’UDF et le RPR), le PS dans l’opposition raflant le reste ou vice versa.

Une tarification qui avait été mise en place sous la IVe République par les gaullistes, les centristes et les socialistes, dont François Mitterrand. Le durcissement depuis de la législation sur le financement des partis a transformé ces rétrocommissions en trésor de guerre de toute campagne présidentielle ».

Partis politiques, créatures ministérielles au-dessus des lois, patrons de partis politiques, hauts

fonctionnaires et militaires à leurs ordres, dirigeants des offices commerciaux et espions sont prêts à tout, même à donner la bombe à Saddam Hussein.

Décembre 1974 : Saddam Hussein reçoit à Bagdad, Jacques Chirac alors premier ministre de Giscard D'Estaing

En effet, l’homme fort de Bagdad exige et obtient un préalable à sa commande massive d’armements français. À Al-Tuwaitha, à 25 kilomètres au sud-est de Bagdad, la France construit une centrale nucléaire civile (dotée de deux réacteurs : un gros Osirak de 70 MW et un petit Isis), analogue à celle construite pour les Israéliens à Dimona.

Sont également fournis des laboratoires de recherche, du combustible nécessaire aux réacteurs et une formation technique assurée en France pour une centaine d’ingénieurs nucléaires irakiens.

Les Soviétiques avaient refusé de vendre une telle centrale civile à l’Irak, se limitant à la fourniture d’un

petit réacteur de recherches de 5 MW.

Opposé à ce projet, Michel d’Ornano, ministre de l’Industrie, s’est résigné à signer, le 18 novembre 1975, à Bagdad, un traité de coopération nucléaire qui comprend un contrat d’un milliard de francs pour construire la centrale d’Al-Tuwaitha.

Cet accord permet à l’Irak de produire du plutonium, donc de fabriquer la matière nécessaire à la fabrication

d’une bombe atomique, mais aussi et surtout à des politiques français d’encaisser des rétrocommissions à hauteur de ce formidable enjeu…

Malgré toutes les dénégations officielles des autorités françaises, l’État hébreu ne croit pas à l’ambition nucléaire civile de l’Irak, étant donné sa fantastique richesse pétrolière.

Le 6 avril 1979, un commando du Mossad fait exploser, à La Seyne (Var), le dôme du réacteur Osirak, trois jours avant son départ pour l’Irak. Et finalement, le 7 juin 1981, des F16 israéliens détruisent le réacteur Osirak à Al-Tuwaitha.

Lors du raid, leurs bombes d’une tonne tuent… un agent secret français ! Perché sur le dôme du réacteur, cet ingénieur du CEA (Commissariat à l’énergie atomique) marquait la cible pour les avions… qui ont lâché leurs bombes plus rapidement que prévu !

Jusqu’en mai 1981, la gauche n’a cessé de dénoncer le gigantisme du complexe militaro-industriel

hexagonal, surdimensionné (350 000 salariés) par rapport aux besoins des armées. Or, les socialistes

vont administrer cet empire comme la droite.

Pas question de mécontenter les syndicats et les élus des régions concernées. Ni de renoncer aux fabuleuses rétrocommissions versées par les acheteurs étrangers aux gaullistes, puis aux giscardiens.

Policiers « ripoux » et Milieu

En 1985, l’un des succès-surprises du box-office français est le film de Claude Zidi, Les Ripoux, scénarisé par Simon Michaël, un ancien policier. Le public y découvre un policier parisien à la morale très élastique, incarné par Philippe Noiret.

L’inspecteur Boisrond propose aux petits délinquants un nouveau « contrat social », adapté aux réalités de leur monde : il les laisse vendre en paix leurs montres volées ou piéger les passants au bonneteau, pourvu qu’ils ne troublent pas l’ordre public et qu’ils lui réservent une petite gratification !

Ce récit initiatique invite à sourire de la petite corruption policière, tolérable quand elle se cantonne à un niveau modeste. Le film fait écho à diverses affaires, parfois bien plus graves, qui ont défrayé la chronique des années 1960 et 1970.

Il faut dire que l’exemple des petites compromissions vient parfois de haut. En 1977, les services du directeur général de la police nationale Robert Pandraud ont détaché douze fonctionnaires des CRS

(dont six maîtres nageurs sauveteurs) dans les villages corses du Club Méditerranée. Les policiers, pris en charge avec leurs familles par le club, jouent essentiellement le rôle de « videurs » de discothèques, mais ne se plaignent pas vraiment…

Malgré son caractère manifestement « limite », ce partenariat aux contreparties peu claires se poursuivait encore selon un rapport de 1983…

Sur le terrain, les fonctionnaires de police disposent de larges pouvoirs sur la liberté des citoyens, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de tentations et d’arrangements.

Plus dangereux encore, la recherche du renseignement criminel passe souvent par la manipulation d’indicateurs, voire la pénétration de groupes criminels.

Dans ce cadre, il est souvent nécessaire de passer l’éponge sur des délits, voire d’en laisser commettre, au nom de l’efficacité dans la poursuite d’objectifs plus importants.

Dès lors, il est toujours délicat d’apprécier de l’extérieur telle ou telle apparente collusion entre « flics » et « voyous ». Ce qui donne matière à d’innombrables romans et films policiers, entre compréhension et dénonciation.

L’affaire Javilliey

Une des plus intéressantes affaires de la période éclate le 11 décembre 1968 : un crime est commis

au Fetish’s Club , une maison de passe clandestine située entre Lyon et Genève. Le « protecteur » du

lieu est un policier en retraite, bientôt inculpé.

L’affaire remonte plus haut puisqu’un commissaire de la BRB (l’antigang) de Lyon, Charles Javilliey intervient de façon suspecte dans le dossier sur lequel il n’a en principe pas autorité.

Il apparaît bientôt que Javilliey, comme d’autres policiers, a bénéficié de nombreuses faveurs du couple de tenanciers du club, notamment la location d’une maison de vacances estivales.

Pour sa défense, Javilliey affirme que les tenanciers, les époux Dulac, figuraient parmi ses plus précieux indicateurs. Le dossier du commissaire étant chargé, il se voit retirer son habilitation d’officier de police judiciaire : il ne peut donc plus exécuter d’interrogatoires, d’arrestations, de perquisitions ni prendre en charge d’enquêtes. Ce qui n’empêche pourtant pas sa hiérarchie de lui en confier…

Le juge en charge du dossier est moins bien traité : il est brusquement dessaisi de l’affaire au profit d’un autre magistrat, qui va faire preuve de bien plus de compréhension à l’égard du policier lyonnais. Il accepte sans sourciller les explications de Javilliey, qui prétend avoir remboursé la location de sa maison de vacances aux époux Dulac… en liquide.

L’affaire est vite oubliée. En décembre 1970, nouveau scandale à Lyon : les hommes du commissaire Javilliey sont accusés cette fois d’avoir torturé l’assassin présumé d’un chauffeur de taxi lyonnais. Peu après, un jeune journaliste, Jean Montaldo, publie une enquête sur l’affaire et apporte de nouvelles preuves de la corruption de Javilliey.

C’est sans doute la goutte d’eau : cette fois le commissaire n’échappe pas à la Justice (parce que le scandale est trop gros ?). Condamné à un an et demi de prison avec sursis en décembre 1973, Charles Javilliey est relaxé en juin 1974 en appel, sa carrière interrompue.

À la même époque éclate l’affaire dite des « Écuries du Roy », club lyonnais plus sélect mais aux activités

comparables à celles du Fetish.

Le scandale éclabousse le député gaulliste Édouard Charret, rapporteur du budget de l’Intérieur à l’Assemblée, ainsi qu’un autre commissaire, Louis Tonnot, chef adjoint de la Sûreté, toujours pour relations coupables avec des tenanciers de bordels. Le sort de ce dernier est plus sévère que celui de Javilliey : il sera condamné en juin 1973 à cinq ans de prison ferme.

Les scandales de ce calibre restent rares. Chaque année, une centaine de policiers font l’objet

d’enquêtes approfondies menées par l’IGPN (Inspection générale de la police nationale), la fameuse «

police des polices ».

Les enquêtes qui aboutissent se soldent par des sanctions lourdes mais gardées secrètes, comme le renvoi sans droit à la retraite. Mais elles font rarement l’objet de transfert devant l’autorité judiciaire : dans la police, le linge sale se lave en famille…

Nombre de représentants syndicaux reconnaissent en off que la Grande Maison préfère éviter les éclaboussures : seules sortent les affaires mal contrôlées ou que le pouvoir politique souhaite voir sortir.

Ce n’est qu’à partir de 1984-1985, après l’arrivée de Pierre Joxe au ministère de l’Intérieur, que le vent tourne : de plus en plus d’affaires sortent dans les médias et sont transmises à la Justice.

Le monde de la nuit

On s’aperçoit alors que le monde de la nuit est une source infinie de tentations pour les policiers

chargés de sa surveillance. Témoin le cas du commissaire Rémy Leclair, patron du commissariat du 8e

arrondissement de Paris (le secteur le plus richement pourvu en boîtes de nuit) : en 1984, il « tombe »

pour avoir accepté des enveloppes d’un tenancier de night-clubs, en échange d’une protection

renforcée pour les établissements de ce dernier.

Il sera condamné à dix-huit mois ferme. La prostitution parisienne est encore au début des années 1980 un phénomène endémique et très visible, notamment dans les bois de Vincennes et de Boulogne.

Il semble établi pour les hauts fonctionnaires de la Préfecture que le phénomène prospère notamment grâce à des brigadiers en civil qui attribuent carrément les morceaux de trottoir et sanctionnent les prostituées qui ne suivent pas leurs règles du jeu. Autre source de tentation : les courses et jeux.

On le sait, les casinos fonctionnent dans les années 1960-1980 à la limite de la légalité. En raison de l’enjeu économique qu’ils représentent, une enquête défavorable peut avoir des conséquences douloureuses pour les propriétaires, mais aussi les municipalités qui hébergent les établissements.

La pression corruptrice est donc très forte sur les inspecteurs. La corruption policière va aussi se nicher dans des endroits plus improbables : dans les années 1970 et 1980, des membres de la Police de l’air et des frontières en poste à Nice, sous l’autorité du commissaire Roger Gianola, permettent à de riches voyageurs en provenance des Émirats et du Moyen-Orient de débarquer rapidement avec leurs bagages sans passer par la douane : il suffit pour cela de quelques billets glissés dans un passeport.

Le rendement de cette pratique est excellent pour l’équipe Gianola : environ 300 000 francs par an selon un rapport d’inspection qui ne sera suivi d’aucune sanction.

Le relatif « ménage » des années 1984-1985 referme donc une période de quatre décennies d’indulgence avérée pour la corruption policière. Celle-ci n’est certes pas présente partout, mais elle découle d’une priorité forte donnée depuis la fin de la guerre à des missions essentielles pour la survie du régime : lutte contre l’OAS et le FLN pendant la guerre d’Algérie, lutte contre la subversion d’extrême gauche dans la foulée de Mai 68, etc.

De ce point de vue, le partenariat entretenu ou toléré par le régime gaulliste entre la police et son controversé service d’ordre, le SAC (Service d’action civique), lui-même en cheville avec certains acteurs du Milieu a, en quelque sorte, donné l’exemple.

Source : Extraits tirés de "Histoire secrète de la corruption sous la Ve République" de Jean Garrigues et d'Yvonnik Denoël

article essentiel pour decrypter les magouilles inherentes a la 5e republique st colux disait Les gens y gueulent après Hitler mais on l’a surtout connu pendant la guerre, c’t’homme-là… Et pis De Gaulle lui doit tout ! charlie la gloryhole etait honnete homme neamoins sa collusion avec banquesteurs et autres… Lire la suite »

Je soupire, je soupire….de découragements à la lecture de cet article. Milieux se régénérant lui-même depuis des générations des membres des familles politiques, prisonnières des familles bancaires et industrielles. Ces gens-là vivent dans leurs bocaux comme des poissons dans l’eau. C’est leur respiration quotidienne. Au final, ils ont créé leur… Lire la suite »